◎群山

尚书吧老板扫红在《尚书吧故事》里写到一个叫晓东的,说此君“对书的封面有着超乎寻常的热爱,只要见着封面好看的书就会掏银子,对于书的内容、意义和价值则完全不理会”。更有甚者,他常常会因封底破烂而“索性将后面烂的整个撕下,只剩前半部看着顺眼的一部分”。这故事让我感动。尽管扫红“不许打听他是谁”,但我仍觉得这个“晓东”犹如缥缈于天边的知音,盖因我也是书友们常说的那种“封面控”,尽管尚不至于将不喜欢的部分“整个撕下”,却会因为喜欢封面或书中的某篇文章而将整本书买下。比如,书架上即列有自书肆、书摊陆续淘来的曹靖华的五本散文集,分别是《花》、《春城飞花》初版本和再版本,以及《飞花集》的初版本和二版本。尽管这五本书中均收有中学时学过的那篇《忆当年,穿着细事切莫等闲看!》,重复购置或有一点怀旧因素,但促使我最后下决心“掏银子”的原因,却是它们封面的魅惑。

风采各具,各美其美

这五本书,《春城飞花》和《飞花集》的初版本封面相同,故实为四种封面。这四种封面,风采各具,各美其美。作为普通读图者,虽不必如艺术批评那样,在学术上确立其艺术价值和在艺术史上的意义,但在情、理上对这些个案做一点简单描述和分析,则至少不会如那外行的茶客,只道得一声“热得好”便作罢了。

我在拙著《采葑小集》中,尝将中国当代书籍的封面设计归纳为三路作派:一是比较注重封面的装饰作用而较少顾及作品的内容;二是较为注重对作品内容的反映和解释;另一路则既强调装饰作用同时也注意对作品内容的反映。法国学者热奈特提出过一个“副文本”理论,指的是围绕“正文”并辅助其传播,阐释的各类文本要素。倘若以上述三路作派为基础,再参照“副文本”理论分析这四种封面,《花》和《春城飞花》初版(含《飞花集》初版)的封面与“正文本”无关,严格讲应属第一路作派。

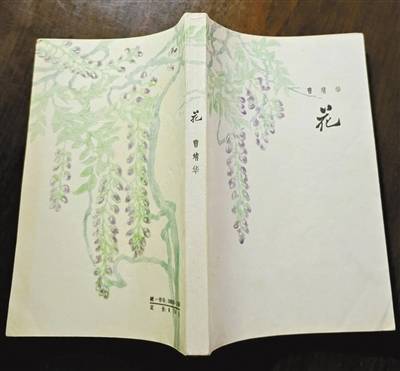

《花》于一九六二年八月由作家出版社初版。作者在书后《小跋》中谈到此书的写作缘起。从大的环境上说,他称乃是受到中国作协号召大家贯彻“双百方针”的鼓舞,才动了写作的念头;而恰巧报社的同志也欣然来谈,当谈到“写什么”的时候,他居然放言无忌:“牡丹、芍药,固富丽矣,然野花闲草,亦自见风情。文艺园地,应千红万紫,而非一花独荣。”同时,朋友间心性契合,任心闲话,又使他心情大好,便是眼前的“小环境”也让他颇为动情:“那时正值春意浓郁,春光醉人。举目凝视,一大架紫藤,把整整半个院子都罩了起来。一串串盛开的藤花,满吊枝头,迎风摇曳,婀娜妩媚。”于是,他答应了报社的约稿:“那就谈花吧,于是就开手写了《花》。”我们且依此回观封面。显然,这是一种“贯通式设计”,所画者乃文字作者“自己的园地”中的那架紫藤,那紫藤虽条枚虬然却叶茂枝繁、灼灼其华,表面看似是对“语象”的描摹,细品却很可以让人联想到作者及其在文学上的成就。设计者既没有以“正文本”中某篇文章起意作画,也未使用书中的某幅插图,而是以“副文本”中的一个“小景”来暗喻作者及其文章的整体气质,可谓“抓个正着”。这一封面的设计者是叶然。叶然乃是同柳成荫、王荣宪(即溪水)等一样,是具有突出成就的书装艺术家,曾先后任三联书店美术编辑、人民文学出版社美术编辑室负责人,他所操刀设计的《楚辞集注》曾于一九五九年获“莱比锡国际书籍艺术展览会”金奖,它如《高尔基选集》《武则天》等书的装帧设计,于业内外也极具口碑。

画家直接或间接参与书籍封面设计,乃我国现当代书装艺术的优良传统,比如齐白石、徐悲鸿、林风眠、傅抱石、吴冠中、黄胄、韩美林等等,他们或是允准设计者使用他们的某些作品做封面,或是亲自操刀设计。李斛属于前者,《春城飞花》初版初印本的封面即出自其手笔。此书于一九七三年由陕西人民出版社出版,作者在《后记》中解释本书命名时引用了唐朝韩翃“春城无处不飞花”诗句。而李斛正是凭借作者引用的一句诗而起兴作画。这倒与叶然的作法颇具异曲同工之妙,由“副文本”到“副文本”,他们所属意的,均是对“正文本”整体气质的把握,而与某篇文章的内容无关。于是我们看到,春风染柳,城笼绿云,飞燕剪枝,花红十里,好一幅令人迷醉的南国风光。李斛是一位杰出的国画家,别的不提,只《关汉卿》《齐白石》两幅肖像画,即足以使他广播四方、名满天下。而他为这不足盈尺的封面作画也并不含糊,虚者墨线似断还连、泼绿若雾且点红隐约;实者则重墨涂染、工笔细描,便是连飞燕的眼、喙及其喙下的红点和飞翅细羽,也断断不肯轻易放过。假设此画并非为《春城飞花》封面而作,便是单看也当得起让人诗情飞扬的好画。

知其妙,不知其所以妙

比较说来,《春城飞花》的再版本和《飞花集》的二版本,其封面画意均可于书中找到对应的“文意”(或语象),设计者复能借题发挥,故私以为应归为第三路作派。

《春城飞花》由陕西人民出版社于一九七九年再版,除作者对个别词句做了修改之外,篇目一仍其初。容中有一篇《风物还是东兰好》,有这样一段描述姑娘们于破晓前到河边挑水的情景:“九曲河像一面梳妆镜,满天星斗和姑娘们的身影,尽在镜中,脚下是无底的蓝天。水桶轻轻一触水,天破了,群星慌乱地跳起来。她们从容地从蓝天里汲满两桶颤抖的星星,挑在肩头。”设计者余林正是撷取这一“文意”,以“贯通式”设计铺开满版蓝绿,先营造宁静的氛围,再中缀夸张的荷叶荷花,喻示“春日”和“水边”的特殊时空;而画面下方婀娜的挑水姑娘,却以动态的生活气息流动,与静态风景形成呼应关系,巧妙蕴含了生活和人文地域书写。综合说,此画色彩明快,线条精准,形象细腻,极具装饰性,且意境清幽浪漫,堪当书封设计之精品。按,余林时在陕西人民出版社美编任上,其书装艺术成绩不俗,作品也多有获各方好评者。

《飞花集》于一九七八年由上海文艺出版社初版,封面仍沿用了李斛为《春城飞花》初版所作封面,故不再赘述。此书的二版本由该社于一九八一年印行,作者增补文章十一篇,封面由美编乐秀镐操刀。乐秀镐是个奇人,年十九因高烧失聪却天资极高,尝与钱君匋、程十髪、谢稚柳、沙孟海等名家过从甚密,于无声中尽得艺美三昧。他为二版《飞花集》所作封面,画意即取于《采得百花成蜜后》一篇。此篇作者借蜜蜂采蜜、酿蜜,赞扬鲁迅先生博览群书、辛勤著作,“把纯蜜带给人”的死而后已的高贵品质。而封面图果然就是数只嘤嘤小蜂团花采蜜的情景。此画的好处,首先是笔法之娴熟、老到,画家先是用侧锋扫出绿叶的斑驳肌理,泼洒并点厾出红花的深浅层次,继而以中锋牵丝草茎,通过虚实、粗细变化,赋予绿植以自然的活力,最后以笔尖厾厾点点谨慎画出蜜蜂,使整个画面顿时具备了灵动的生命魅力。其次在布局上,画家深谙计白当黑、疏密生韵的画理以及对称、平衡法则,将花、叶和草统统竖排于画面左侧,右侧除题写书名外则大胆留白,形成左实右虚、上紧下松的疏密对比结构,一张一弛,透出了独特的节奏感。而此画最让我着迷的,是他以大面积留白、写意花卉、书法字体这些寻常元素,整合出的那种让人“知其妙,不知其所以妙”的意境:花的盛放,蜂的舞动,草的摇曳,配以空白的虚静,此果真是蜜蜂的颂歌呢,还是文字作者“一花一世界”审美观的暗喻,抑或设计者自己抒情的最简表达式?意境若此,则我们也只好称其“自然高妙”了。

一本书应该是一件艺术品

四种封面,或因人而见解不尽相同,但它们均当得起当代书封设计的精品,却是有目共睹的事实。倘一定要指出一点瑕疵,则私以为叶然和李斛之作稍失之于虚,而余林之作又不免过实,我所偏爱的,乃是乐秀镐的那幅“文人画”。钱君匋先生尝说:“优秀的装帧,能够概括、提示书的内容,使人在未开卷前先准备读书的心情与态度。”又说:“一本书应该是一件艺术品,从内容到外形,必须都要做到尽善尽美才是。”(转引自孙艳、童翠萍编《书衣翩翩》)这当然是很高的创作标准,也需要很高的鉴赏水平,但正如徐雁在《书衣翩翩》一书的代序《关于“半个装帧家”》中指出的:“书籍的封面无论与‘书的内容’有没有关系,其作为‘书籍的美的装饰’,其作为从内容到外形和谐统一的‘一件艺术品’,这样的本质功能绝不能改变。”书是艺术品,多么有内涵且雅致的定义,它应该有更多的人牢记在心。

一位著名藏书家说,“最后迷的是装帧”,堪称爱书人心语,素昔尝心慕而欲手追。然而当看到一些特装本、珍藏本、纪念本和“最美的书”的时候,我却又胆怯了。是故只好退而求其次,数年间孜孜矻矻,盘桓于书肆书摊,虽买书不少,可论将起来,最后迷的是封面,这不免要贻笑大方了。

富豪配资,配资实力证券配资门户,乐配网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。